상세 컨텐츠

본문

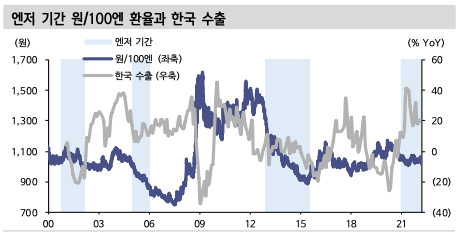

엔저로 인한 한국 수출 악영향을 우려하는 목소리도 들리기 시작한다. 과거 사례를 통해 살펴보자. 2000년대 이후 1년 이상 추세적으로 엔화 약세가 전개된 국면 은 3차례다. 1) 2000년대 초반, 2) 2000년대 중반, 3) 2010년대 초중반이다.

1) 시기 원화는 엔화와 동반 약세 전개돼 수출기업들의 가격 경쟁력에 미치는 영향이 제한됐다. IT 버블과 9/11 테러 이후 선진국 중심으로 경기가 냉각되며 통화가치와 무관하게 양국 수출 모두 급감했다.

2), 3) 시기 원화는 강세 혹은 박스권을 유지하며 엔화와 뚜렷한 차별화 흐름을 보였다. 그럼에도 불구하고 2) 시기는 미국을 비롯한 선진국 소비 확대의 낙수효과로 대외 수요가 워낙 견조해 엔저에 따른 한국 수출기업들의 피해는 미미했다.

3) 시기는 수요의 강도가 2) 대비 미진한 가운데 엔화의 차별적인 약세가 두드러 지며 일본경제만 수출 호조를 시현했다. 미국경제는 금융위기 이후의 가계 디레버리징이 마무리되면서 개선세가 본격화된 반면 유로존은 재정위기 여파로 회복세가 미진했고, 중국 공급 측 개혁이 진행돼 글로벌 경기 개선을 제약했다.

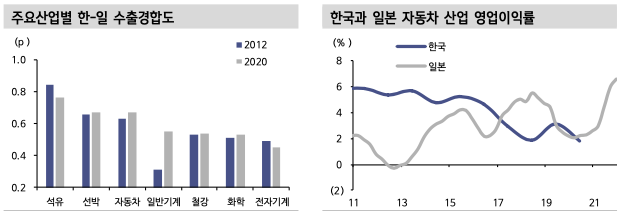

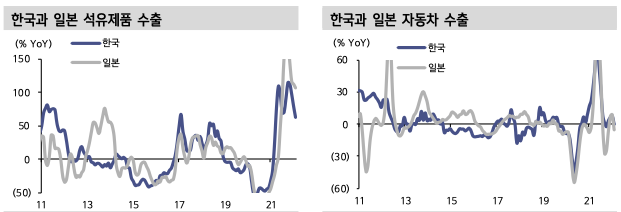

산업별로 살펴보면 석유화학과 철강, 자동차 업종의 수출이 부진했다. 석유화학 (0.81→0.84), 철강(0.51→0.53) 업종은 세계시장에서의 수출경합도가 1) 시기 대비 상향되며 수출 채산성 악화에 따라 이익률이 하향됐다. 다만 철강의 경우 중국이 공급 측 개혁을 본격화함에 따른 전반적인 수요가 위축됐던 영향이 컸다. 자동차의 경우 수출경합도(0.67→0.63)는 다소 하향됐으나 여전히 절대적으로 높은 수준이 유지됐다. 국내에서 생산해 수출하는 비중이 높은 소형차가 특히 부진했다. 소형차의 경우 수요의 가격탄력성이 큰 까닭이다. 대신 상대적으로 중∙대형차 수출은 유지돼 이익률 훼손은 제한됐다.

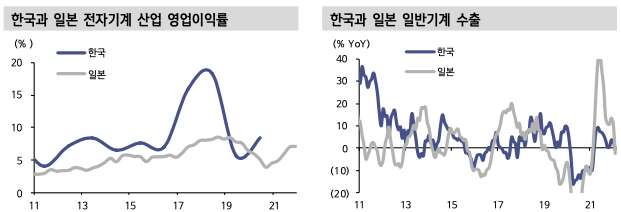

전자기계(반도체 포함)와 일반기계, 조선 산업 등은 엔저에 따른 피해가 미미했다. 조선 업종을 제외하고 수출경합도가 0.5에 못 미쳤고 2005년 대비 경합도가 완화됐다. 전자기계는 통신기기의 경우 일본 대비 경쟁 우위를 점하고 있으며 해 당 품목의 특성상 환율보다 제품경쟁력과 시장수요가 주요하게 작용한다. 반도체는 한국이 메모리반도체, 일본은 시스템반도체에 주력해 경쟁보다 상호보완적 관계에 가깝다.

일반기계의 경우 일본에 비해 경쟁력이 열위에 있으나, 기계류 핵심부품의 일본 수입의존도가 높아 엔저에 따른 비용절감 효과가 부정적 영향을 일부 상쇄한다. 조선업종의 경우 전체 수출 경합도는 높게 나타나나 주력품목이 차별화돼 직접 적 경쟁 강도가 낮고 기계와 마찬가지로 부품의 일본 의존도가 높아 원가 절감 효과가 유효하다.

아직까지 엔저 영향을 크게 우려할 단계는 아니다. 먼저 엔저의 악영향은 1) 대외 수요 개선이 미진하고, 2) 원화의 차별적 강세가 나타나는 경우에 국한된다. 지정학적 위험과 선진국 긴축 가속화 등으로 불확실한 상황이 이어지고 있으나 원화 역시 엔화와 마찬가지로 당분간 강세 전환이 어렵다. 1) 연준발 긴축 가속화 경계로 인한 강달러, 2) 원자재 가격 상승으로 인한 무역수지 악화 우려에서 벗어나기까지 시간이 필요하다.

하반기까지 엔저가 장기화될 경우 업종별로 피해를 입을 가능성이 있다. 석유, 철강, 기계, 자동차 등으로 2020년 기준 일본과의 수출경합도가 높은 수준이거나 추가로 확대된 산업이다. 글로벌 경기 불확실성으로 정부 및 민간 차원의 투자 집행이 지연되는 점 역시 철강, 기계 등 업종의 피해 가능성을 뒷받침한다.

다만 전방 수요가 양호한 석유, 자동차 업종은 피해가 제한될 수 있다. 석유 산업은 원자재 가격 상승의 수혜를 기대할 수 있고, 자동차는 점진적인 공급망 차질 완화로 공급자의 가격 협상력이 우위에 있기 때문이다.